L’anguille d’Amérique, connue sous le nom de « kichisippi pimisi » en algonquin et de « tyawerón:ko » en mohawk, est une espèce incroyablement importante non seulement sur le plan écologique, mais aussi culturel.

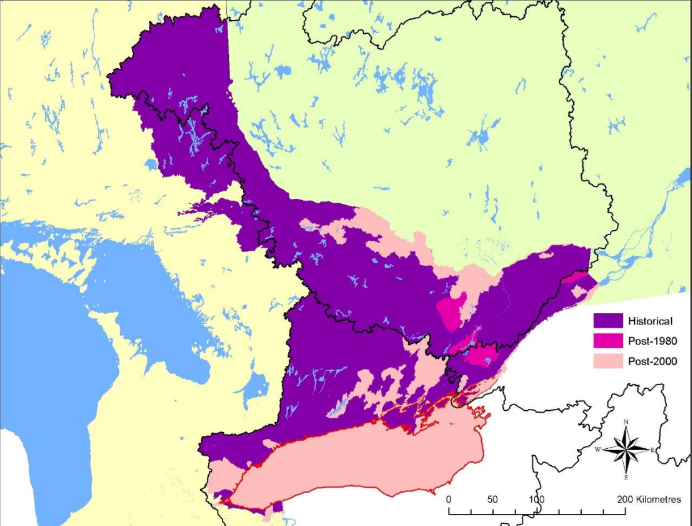

Ses populations sont en déclin depuis des décennies, certaines ayant perdu jusqu’à 99 % de leurs effectifs. Le cycle de vie des anguilles d’Amérique est unique. Les anguilles vivent dans les rivières et les cours d’eau de la côte est de l’Amérique du Nord. Lorsqu’elles atteignent leur maturité (ce qui peut prendre de 10 à 25 ans), elles migrent en masse vers une zone de l’océan Atlantique.

Pourquoi ce déclin si drastique?

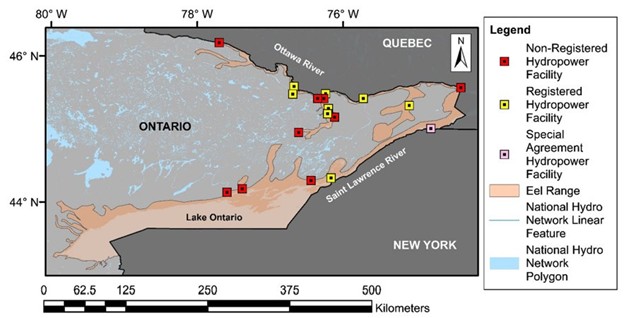

Alors que les anguilles d’Amérique font face à des défis comme le braconnage, les espèces envahissantes et la perte de leur habitat tout au long de leur cycle de vie, les obstacles à leur migration sont leur principale menace. Les anguilles d’Amérique doivent en effet migrer entre des habitats marins et des habitats d’eau douce pour compléter leur cycle de vie. Elles sont ainsi particulièrement exposées aux risques liés aux barrages hydroélectriques à la fin de leur parcours migratoire vers l’aval, où 20 à 50 % d’entre elles meurent lorsqu’elles passent à travers des turbines.

Même si les anguilles d’Amérique nécessitent une protection dans l’ensemble de leur aire de répartition, la population des Grands Lacs et du Haut-Saint-Laurent, qui est composée à 100 % de femelles par nature, est particulièrement importante. Cette population essentielle contribuait autrefois entre un quart et deux tiers des œufs des effectifs mondiaux, convergeant pour frayer ensemble dans l’océan.

L’importance des peuples autochtones

De nombreux peuples autochtones de l’est du Canada entretiennent des liens étroits avec les anguilles d’Amérique. Les anguilles ont toujours été une importante source de nourriture, de médicaments et de matériaux pour fabriquer des objets comme des raquettes. Elles sont également un symbole culturel. Historiquement, la pêche aux anguilles était l’une des pêches côtières les plus courantes et un élément important de la vie et de la culture des peuples autochtones.

Le déclin brutal des effectifs d’anguilles d’Amérique a été particulièrement ressenti par les peuples autochtones. Les nations algonquine et mohawk du Haut-Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, en particulier, ont été les premières à réclamer une meilleure protection des anguilles le long de leurs voies migratoires.

Les barrages font obstacle

L’aire de répartition historique des anguilles d’Amérique en Ontario et au Québec compte plus de 4000 barrages, dont plus de 200 barrages hydroélectriques et d’autres obstacles comme des ponceaux qui se trouvent là où les routes traversent les cours d’eau. Certains des plus grands barrages du Canada dans le système du Haut-Saint-Laurent – notamment la centrale électrique de Saunders en Ontario et la centrale électrique Carillion au Québec – ont entamé des projets de rénovation générationnelle.

Bien que des efforts aient été déployés pour améliorer le passage vers l’amont de la centrale électrique de Saunders, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne la sécurité du passage vers l’aval.

L’approche des peuples autochtones

Il existe toutefois des technologies émergentes, des stratégies et des pratiques – dont beaucoup sont basées sur les connaissances autochtones – qui pourraient améliorer le passage sécuritaire des anguilles sans affecter de manière importante la production d’électricité.

La Loi sur les pêches exige la consultation des intervenants autochtones dans le cadre du processus d’autorisation et consacre le respect et l’inclusion des connaissances autochtones. Pour toute décision susceptible de contrevenir aux droits des Autochtones, le ministère des Pêches et des Océans est tenu de prendre en compte tout effet négatif potentiel et a une obligation de consultation, qui sous-entend notamment l’approbation par les Autochtones des projets qui entraînent des décès de poissons, ainsi que la détérioration ou la destruction de leurs habitats.

En raison de leurs droits constitutionnels, de leurs siècles de connaissances traditionnelles et des liens culturels extraordinairement forts qu’elles ont développé avec les anguilles d’Amérique, les nations autochtones sont particulièrement bien placées pour influencer de manière significative la conservation des anguilles d’Amérique. Il est ainsi impératif que les fournisseurs d’hydroélectricité consultent les peuples autochtones et prennent en compte leurs connaissances lors des entreprises de rénovation.

La Fédération canadienne de la faune, dont le siège social se trouve à Kanata sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anichinabé, collabore depuis des années avec ses partenaires pour améliorer la protection des anguilles d’Amérique et accroître la sensibilisation du public. Nous continuerons à travailler avec une vaste coalition d’écologues, y compris des partenaires autochtones, pour atteindre ces objectifs.